公立中高一貫校に入学して、早いもので1年が経とうとしています。

実際に公立中高一貫校で1年間過ごしてみての振り返りをまとめました。

勉強のこと

中高一貫校の授業は難しいのか?

受検(受験)を経て入る学校なので、授業についていけるかは心配でした。

我が子の場合ですが、今のところ「授業についていけない」と感じたことは無いようです。

やはり小学校に比べるとレベルはぐっと上がるため、全体的に難しくはなります。

ただ、中一時点で習う単元は基礎的なものが多いこと。そして、子供の場合は授業をきちんと聞いているようなので「焦るほど、難しい」と感じたことはないようです。

でも、昔、普通の公立中学に通っていた私から見ると「普通の中学より、難しいな」と思います。(数学の宿題プリントを見ました。)

子供が持ち帰った授業プリントを見せてもらいましたが、見たことのないような内容があったのは一度や二度ではありません。

ただ、中学受検を経て入学した子供にとっては「これが普通」だから、そこまで難しいと感じないのかも。中学入学時点の、基礎学力の違いなんでしょうね。

また、中高一貫校ゆえに高校の範囲が入ってきたりする部分もあります。そういう点で「中高一貫校の独特の進め方だなぁ」と感じる部分はあります。ただ、その内容が難しいかというと、そういうわけでもなく。先生方も中学生でも理解できるように教えてくださるので、今のところ大丈夫です。

小学校と比べて感じたのは、授業の進め方は本人任せの部分が増えてきたこと。これは中高一貫校に限らず、普通に公立中学に入学しても同様でしょう。

小学校の先生は丁寧に板書してくれたり、プリントを作ってくれたり、子供が学習しやすいような配慮をしてくれる先生方がほとんどでした。授業の進め方も「分からない子」に合わせることが、多いです。

それに対して中学校の先生は「ある程度、生徒の自主性に任せる」スタイルの授業が増えました。それゆえ、自分できちんと勉強していかないと厳しいのが現実です。

この点は、「中高一貫校だから」という理由の難しさではなく、「中学生だから」ですね。ここで、勉強を自分事として捉えられるかによって、理解度もぐっと変わるので差がついていくんだと感じました。

中だるみは多いのか?

PTA活動などで他学年の保護者の方と話す機会が何度もありました。その際に、必ずといってよいほど出るお話が「中だるみ」。中だるみについて心配しているご家庭はわりと多い印象を受けました。

一年生の保護者の方との話題でも「受検が終わったら勉強をしなくなってしまった」という話は聞きます。また、保護者会の先生の話でも、そういった話がありました。

あくまでも私の印象ですが、学年が上がほど中だるみに対する悩みは大きくなっているなぁ…と感じました。

まだ1年生の段階では、中だるみしてしまっても学習範囲が狭いので、頑張れば取返しがつきます。でも、数年間、勉強をおろそかにしてしまったら挽回するのはとても大変なこと。

我が家の子供も入学直後は全く勉強しなくなってしまいましたが、最初のテストのときに、親子共々「このままでは、マズイ!」となり、学習のペースを取り戻せました。

合格後は解放感から勉強がおろそかになりますが、早めにペースを取り戻すのが大切。

ただ、今は受検のときのようにがっつりは勉強していません。

我が家の場合は週7時間と決めています。平日は部活などで全くできない日もあるし、1日15分ほどのことも。出来る範囲で積み上げて、週でバランスを取っています。

▽以前書いた記録

中1時点での家庭学習の進め方と成績

普段の勉強に使っている教材

入学後、家庭学習用のドリルとして何を準備すればよいのか、悩みました。

中高一貫校では、高校の範囲を中学校で習ったりと学校によって進め方が違います。

通信教育では、そのような進め方に対応するための講座が用意されているんですよね。タブレット教材なので、自分で好きな単元を選んで学ぶというスタイルです。

いくつかありますが、Z会の通信教育 中高一貫コース ![]() などが有名です。

などが有名です。

ちなみに、公立中高一貫校用のドリル(書籍)を書店やAmazonなどで探しましたが、あまり充実していませんでした。

我が家は中学受検は塾なしで進めました。その際、Z会の公立中高一貫校講座を受講し、そちらをベースにたりない部分を市販ドリルで補う方法で対策しました。

▽詳細はこちら

Z会はとても良かったので中学入学後の通信教育も検討しましたが、入学時点で「そこまで必要かなぁ…?」と迷う部分もあって。

結局は、様子を見ながら市販ドリルを少しずつ買い足すことにしました。

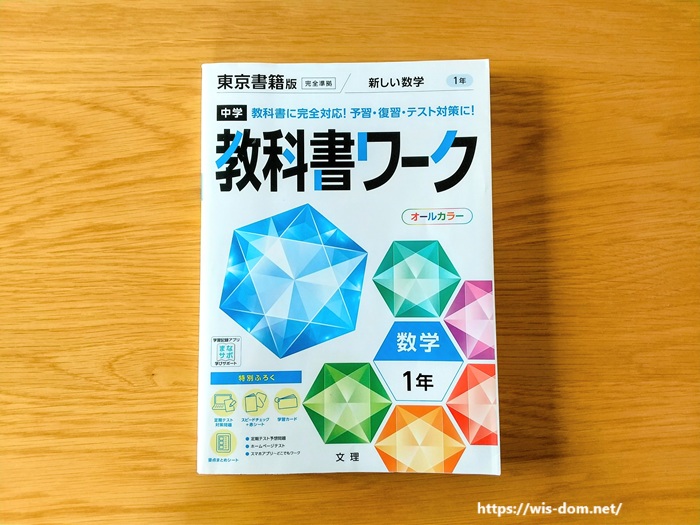

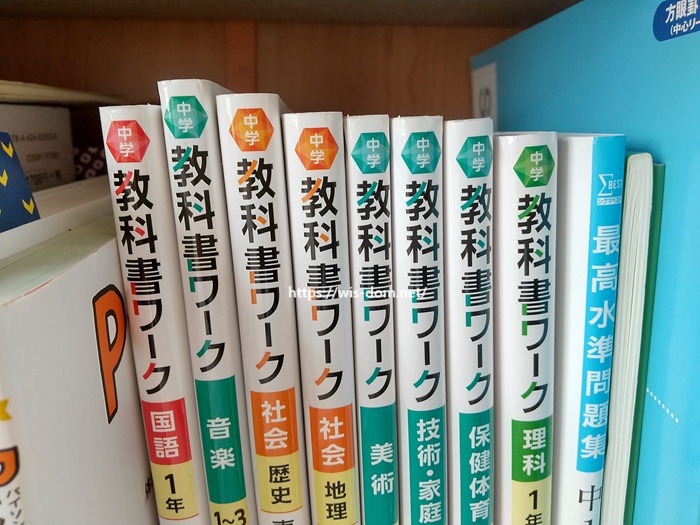

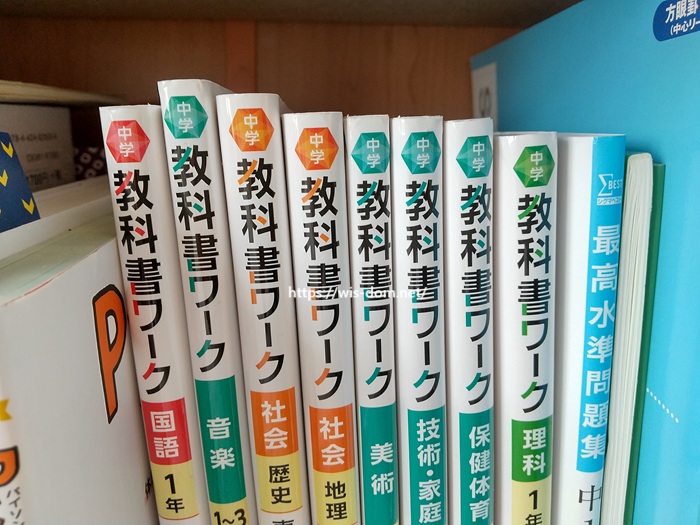

まず、最初に揃えたのが「教科書ワーク」です。全教科、買い揃えました。

定番ですが、教科書に沿った内容で内容も充実しているのに低価格。個人的にはとてもおすすめ。

「簡単すぎるかな~」と思いましたが、まずは基礎固めが重要ですしね。基礎が出来ていなかったら、難しい問題も解けません。基礎の大切さは今までの子育てにおいて痛感しています。

実際に子供が使った感想は

- 教科書に沿っているのは使いやすい

- 基礎を確認するには良い

- ポイントをまとめた冊子がついていて便利

- リング式の単語帳なども切り取るだけで使えて良い

基礎的な部分の確認においては重宝しています。

ただ、学校のテスト対策には簡単すぎるのでテスト対策としては他の教材が必要。

用語・単語集(赤いシート付)などが付属されているため、自分でノートまとめをする手間が無いのは便利。

ノートまとめに時間をとられることなく、効率よく学習できるのが気に入っているようです。(足りない部分だけ、自分でノートをまとめています)

ちなみに、我が家の子供は予習はほとんどしていません。授業を受けてから基礎の補完に教科書ワークを使っています。

本当は予習にも適しているんでしょうが、現時点ではそこまで時間が無いのと、予習をしなくても授業についていけているようです。

テスト対策に使っている教材

テスト対策に使っているのは、学校で配布されたプリントや補助教材です。教科書ドリルの問題では簡単すぎるので、学校で配布されたもので対策しています。

先生も「このプリントや問題集から出るよ~」とお知らせしてくれるらしく、それを指針に勉強しています。

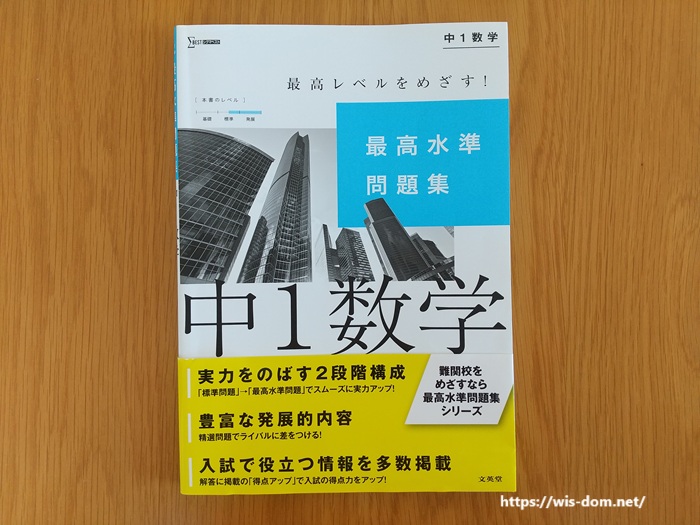

ただ、数学はそれだけでは足りず少し難しめの問題集を購入しました。毎回、難しい問題が数問出るようです。

問題集は、学校で渡されたプリントをもとに私が書店で問題集を見比べて選びました。

選んだのは「最高水準問題集」。

名前だけみると、すごく難しそうですよね。

でも、構成はステップを踏んで問題の難易度が上がるため、難しい問題ばかりではありません。

最初の中間テストの結果が出て、数学の対策に悩み、こちらを購入しました。

10か月ほど使いましたが、子供は「学校のテストに出る難しめの問題は、この問題集をやっていたら解けるようになってきた。似たような問題が出るよ。」と話しています。

数学の定期テストの3割は、この中の一番難しい部類の問題(発展レベル)が出るそうです。

(子供の学校の場合、標準的な問題が3~4割、標準以上発展未満が3割、発展レベルが3割という感じで出題されるそうです。)

中1現在、子供は数学の評価は5。良い成績なので、2年生以降も同シリーズを追加購入していく予定です。

塾に通っている子は多いのか?

子供の話では、中1時点で塾に通っている友達はあまり多くないそうです。中学受検が終わったら、塾をやめたという話がほとんど。

ただ、少数派ですが引き続き塾通いをしているご家庭もあるそうです。その場合は、部活はあまり活動がないものを選んでいるとか。

公立中高一貫校は通学範囲が広いので、通学にも時間を要します。塾通いをするとなると、あまり活発な部活に入るのは現実的ではないみたいですね。

塾に通うかによって部活の選び方は変わってしまうので、6年間の過ごし方や得られるものにも、思った以上に影響するかもしれないと感じました。

ちなみに学年が上がると、塾に通っている先輩方もそれなりに増えるみたい。

子供の部活の先輩は夏休みは夏期講習に参加するため、ほとんど部活を休んでいたそうです。高校受験がない公立中高一貫校でも、中2以降は塾通いをしているお子さんの話をよく耳にします。

全く通っていないお子さん、平日毎日通うお子さん、短期講習だけ通うお子さん。

ご家庭によって様々のようです。

中高一貫校ゆえ、高校生の保護者の方と話すと大学受験の話も多く聞きます。やっと中学受検が終わった感覚でいたので、大学受験の話を聞いて何だか気が遠くなりました…。

様々な話を聞くと、焦りを感じることもありますが「まずは、我が家はどうしたいのか?」をしっかり考えてみるのが大切だと思っています。

その他、学校生活

通学に時間を要する

公立中高一貫校は通学範囲が広いため、やはり通学に時間を要します。

小学校の頃より通学時間も増えましたが、1年もたつと慣れます。重い荷物を背負っての通学は心配になる日もありますが、子供も体力がついてきました。

部活のこと

部活は想像していたより緩いです。

これは、私の中学時代(30年前)との比較なので今は普通なのかも。教員の働き方改革も関係しているそうです。昔は平日は毎日部活が普通でしたが、今は違う方が多いようです。

ただ、個人的には部活が毎日で無いのは良いな~と感じています。子供本人もそう話しています。時間的にも、気持ち的にも、体力的にも余裕が持てます。

勉強と部活で毎日が終わる…という感じではなく、他のことにも挑戦する余裕があります。

友達関係

仲の良い友達が増えて、毎日楽しそうです。

6年間一緒に過ごすことになるので、更に絆は深まる事でしょう。

お金のこと

公立中高一貫校ゆえ、学校に支払うお金はそんなに多くありません。

ただ、通学の交通費がそれなりにかさみます。他の保護者の方もよくお話されてますが、バスの定期は高いです。

学校にかかるお金ではありませんが、友達と土日に遊びにいくときのお金がそれなりにかかります。

友達は色々なエリアに住んでいるため、集まるとなると必ず交通費がかかります。基本的には都内のどこかに集まって遊んでます。遊戯施設のこともあれば、公園で遊ぶことも。

また、昼食も一緒にとるため、ランチ代(いつもファミレスを利用)もかかります。値段重視でサイゼリヤが多いです。

小学校の時のように、ご近所で気軽に集まれる感じではないので遊び方も変わりますね。

高校受験を考えなくてよい解放感がある

中1の今、とても感じているメリットが「高校受験を考えなくていいのは、ラクだなぁ」ということ。

一般的には、中2は高校受験を意識し始める時期ですよね。調べたり、見学に行ったり、模試を受けたり…色々と忙しくなるでしょう。

でも中高一貫校で高校受験が無いので、とても気楽。(その分、中だるみ注意ですが…)

この解放感を味わえるのは、中高一貫校ならではだと思ってます。

以上、中1時点での振り返りでした。

![最高水準問題集 中1数学 (中学最高水準問題集) [ 文英堂編集部 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3886/9784578233886_1_2.jpg?_ex=128x128)