読書好きの中学一年生の子供(男子)が読んでいる本を紹介します。小さい頃から本が好きで、今まで1500冊ほどは読みました。

中学生になってからも、空き時間を見つけては毎日のように読書しています。読むジャンルは、小説、図鑑、歴史、プログラミング、エッセイ等々、幅広いです。

中には、かなりマニアックな本もあるのですが、今回は「読書が好きなお子さん」「あまり本を読まないお子さん」でも読みやすい本をピックアップしてみました。

そして、中学生ということで学習も難しくなる時期ですよね。「もっと勉強して欲しい~!」と思うこともしばしば…。

せっかくなら楽しく学んで欲しいので、私は図書館で「中学の授業で習う範囲の内容をより深く&中学生向けにやさしく解説された本」をよく探しに行き、借りてきます。それらで良かった本も併せて紹介しています。

※おすすめ本は随時追記していく予定です。

中学1年生(男子)におすすめの本

はてしない物語

「はてしない物語」は「モモ」で有名なミヒャエル・エンデの作品。

子供は小学校高学年のときに読んで大好きになり、中学生の今も何度も読み返しています。

ストーリーの素晴らしさに加え、装丁も素敵な本。お話の中に「あかがね色の本」が出てくるのですが、この本の装丁も「あかがね色」。

読者に、ストーリーに出てくる本そのものであると思わせる装丁も素敵だし、まるで自分が本の中に入っているかのような感覚で読み進められるのも、いいなぁと思います。

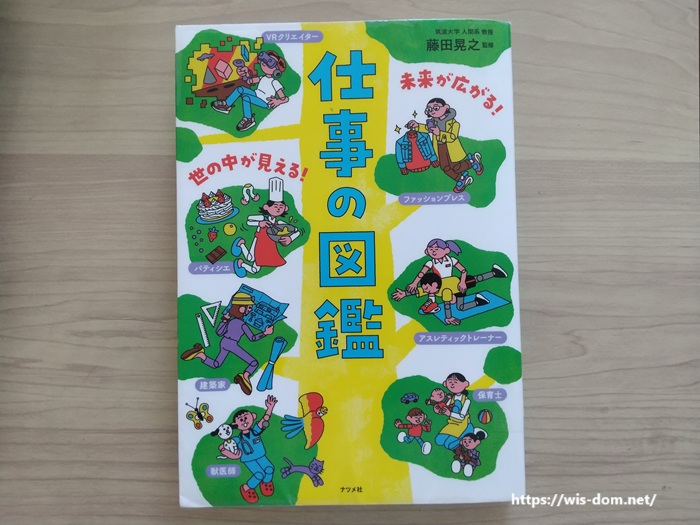

未来が広がる! 世の中が見える! 仕事の図鑑

小学生の時は「大きくなったら、何になりたいの?」と聞かれて、何となく自分が知っている職業や、好きなスポーツの選手を答えるお子さんも多いでしょう。

中学生の場合は、そんな「憧れ」の時期も過ぎて、より具体的に職業について考えることも増えるかもしれません。でも、知っているのは身近な大人の職業やテレビで観た職業など限られたものだけ。過去の私もそうでした。

世の中にはたくさんの職業がありますが、それを知る機会が無かったら検討する機会すらありません。

私は普通に大学を出て就職しました。その後、「全然知らなかったけど、こんな職業もあるんだ。でも、私が今からこの職業を目指すには遅すぎるな」と感じがことがあります。

だから、子供には早い段階から、たくさんの職業があり、どれを選ぶかによって人生は大きく変わることを知って欲しいです。そう思って、未来が広がる! 世の中が見える! 仕事の図鑑を用意しました。

この本が良いのは、勤務時間や平均年収についても、説明があること。

夢を壊すようですが、いくら憧れの仕事でも、勤務時間が長すぎたり年収が低いと「こんなはずじゃなかかったのに…」と感じることは多いでしょう。

私は以前、ある大企業に勤めていました。でも、労働時間が長すぎて辛かった経験があります。なんと、毎月120時間残業。ほぼ毎月、そんな感じでした。

仕事を通して多様な経験はできたし、毎日とても充実していました。でも、「私って、こういう働き方をしたかったのかな…?」と悩みました。

仕事の内容、勤務時間、年収、将来性、習得できるスキルなど。色々知った上で選択して欲しいと思います。

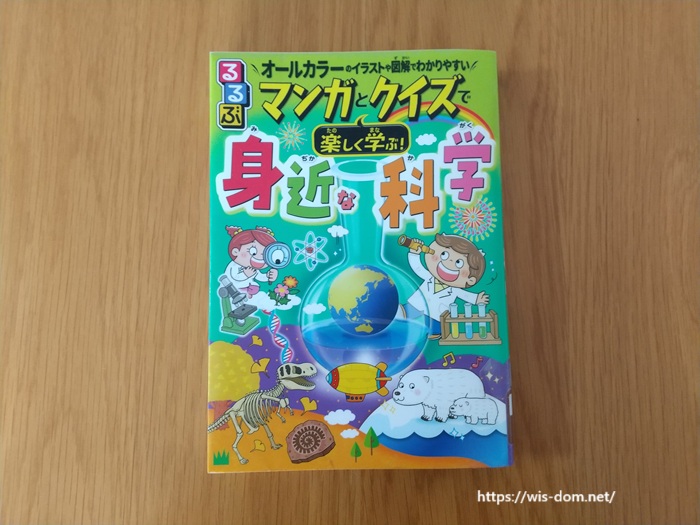

るるぶ マンガとクイズで楽しく学ぶ!身近な科学

中学生になると理科もぐっと難しくなり、実験なども増えてきます。

専門的になって「面白い」と感じるお子さんもいますが、逆に「難しい…」と感じてしまうお子さんも多いと思います。

中学で学ぶ理科の基礎としておすすめなのが、「るるぶ マンガとクイズで楽しく学ぶ!身近な科学」。

対象年齢は小学校中~高学年ですが、マンガでサクっと読める部分+詳しい解説という構成なので、中学1年生にもおすすめ。(むしろ、詳しい解説部分は小学生には少し難しいんじゃないかと思いました)

「身近な科学」がテーマなので、日常生活を送る中で「本で読んだのは、こういうことだったのか」と、より理解を深められるのも良いです。

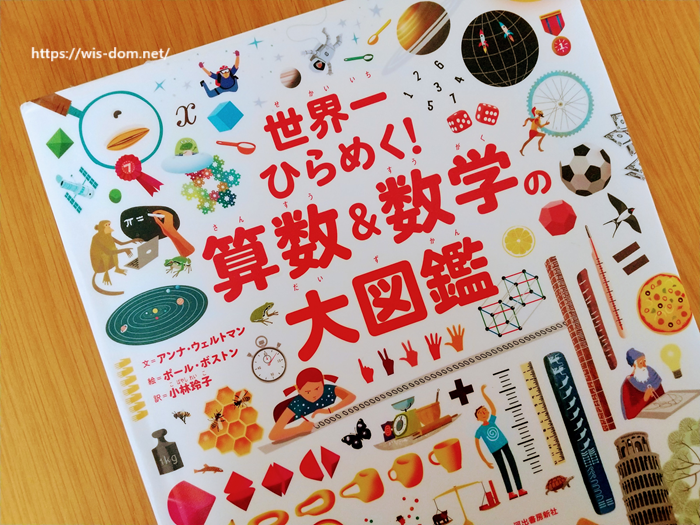

世界一ひらめく!算数&数学の大図鑑

中学生になると、算数→数学になって、より難しくなりますよね。私は学生時代、数学があまり好きでは無くて「テストのために、仕方なく勉強する」という感じでした。

毎日、「こんな公式覚えて、何になるんだー!」と思っていました。

でも、次男がこの本を借りてきて、一緒に読んで「あぁ、数学の考え方はこんなに暮らしの中に溶け込んでいるんだ。面白いな。」と思ったんです。

ただ問題集と睨めっこするのではなく、それを学ぶ先に何があるのか知れると、勉強も楽しくなります。数学が好きなお子さんはもちろん、苦手意識を持っているお子さんにこそ、読んで欲しい本です。

▽詳細はこちら

世界の歴史(学習まんが)

歴史の授業で世界史を習い、興味を持ち始めたので、世界史の学習まんがを用意しました。

やっぱりマンガで読むと理解しやすいし、授業では習わなかったような詳しい背景なども知れるので、興味が増します。

マンガだと面白いしサクサク読めちゃうので、子供たちにとって歴史マンガは勉強というより娯楽という位置づけ。家庭学習の休憩時に「ちょっと、マンガ読もうかな」といって歴史マンガを選んでいる姿を見ると「え、それ勉強じゃないの!?」と突っ込みを入れたくなっちゃいます。

歴史のマンガはいくつかの出版社から出ていますが、歴史教科書で有名なのは山川出版社なので、山川出版社が編集協力をしている小学館のものを選びました。

歴史教科書で有名な山川出版社の編集協力を得て誕生した「学習まんが世界の歴史」です。山川出版社の世界史教科書の著作者に監修者になっていただき、教科書の流れを意識したつくりにすることに成功しました。受験や学校での日々の勉強にも十分役に立つ内容になっています。

引用:楽天ブックス

ただ内容は高校生レベルでも、小学校高学年であれば理解できるようにまんがは構成されています。ひいては、「併読すれば教科書や参考書がわかりやすく・おもしろくなるシリーズ」ということもできるでしょう。

第1巻では、世界で最初に文明が発達したとされるメソポタミアとエジプトなど、「オリエント」(中東全域)とよばれる地域を扱っています。

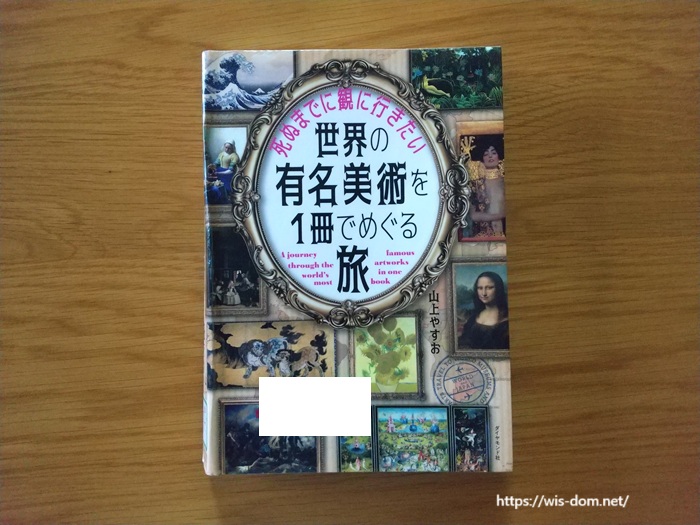

死ぬまでに観に行きたい世界の有名美術を1冊でめぐる旅

美術の宿題に「美術館に行くこと」がありました。子供と一緒に上野の国立西洋美術館に行き、たくさんの名画を見てきました。

でも、子供も親の私たちも美術に関する教養がないのであまり理解できず…。「上手だなぁ、すごいなぁ…」という、ありふれた感想しか持てない自分にがっかりました。

しかも、絵を見ている時間より、絵の側にある解説ばかり読んでいることに気付いてしまって。せっかく絵を観に行っているのにね。

もちろん、解説は美術への理解を深める上で欠かせませんが「もっと、事前に予習をしていったら、絵そのものを楽しめたのにな~」と思いました。

そこで、美術初心者でも楽しく学べそうな本を用意しました。この本を読んで、また美術館に行くのが目標です。

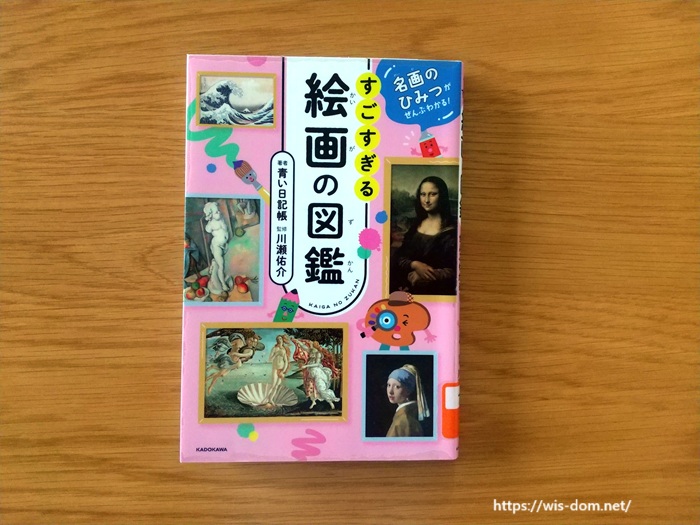

【追記】さらに、もう1冊読んでみました。名画のひみつがぜんぶわかる! すごすぎる絵画の図鑑です。

こちらの方が上記の本より、美術初心者には読みやすいです。絵画の知識がなくても「あ、この絵見たことある」という絵画が厳選されているので、とっかかりとして丁度良い本。

絵画の見方を子供でも楽しめる切り口で紹介してくれるので、小学生、中学生、そして大人にもおすすめ。

学校では教えてくれない!美術のすごすぎるひみつ

「なぜ『モナリザ』は名画と言われてるの?」「ムンクの絵を見ていると不安になる理由は?」「絵の価値はどうやって決まるの?」…etc.

国内外の美術展を詳細にレビューし、圧倒的な支持を誇る著者が「名画がなぜ名画と呼ばれるのか?」を解き明かします。意外と知られていない絵画や画家の驚きのエピソード、関連作品についての資料もふんだんに! 子どもから大人まで楽しく、ためになる一冊です。引用:Amazon

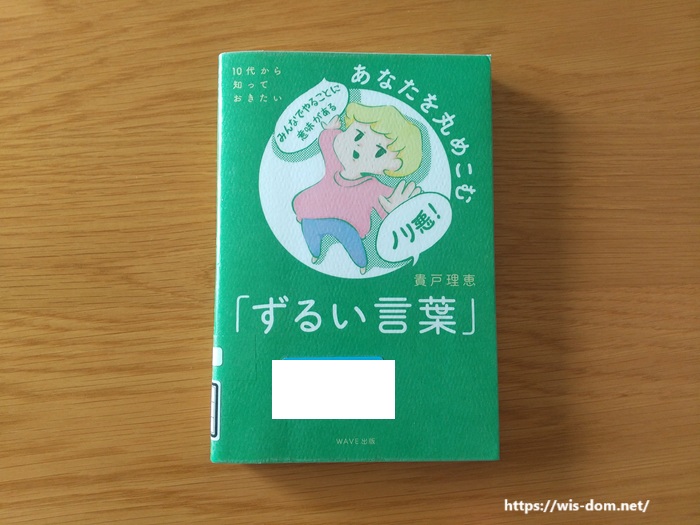

10代から知っておきたい あなたを丸めこむ「ずるい言葉」

中学生になると「周りの目」を気にしたり、他人と自分を比較したりする場面も増えてきます。

「みんなが、こう言っているから」「みんなが、持っているから」。周囲と同じにしていれば安心、浮かないで済む…など、同調圧力をもとに判断することもあるでしょう。

そんな年代の子供におすすめなのが、10代から知っておきたい あなたを丸めこむ「ずるい言葉」。

私が中学生の頃を思い出しててみても「自分がどうしたいか」より他人の目を気にして行動することが多かったように思います。

まだまだ子供で世界も狭かったし、学校で波風立てずにうまく過ごしていくのは、当時の私にとって大事なことでした。

大学生くらいになると、多様な考え方を持つお互いを認め合えるような人間関係を築けるようになってきましたが、中学時代の私には、とても難しいものでした。

中学生だと、同調圧力による生きづらさを感じていても親に相談することは少ないでしょう。だからこそ、同調圧力に負けない考え方を知って欲しいと思います。

台湾で食べて育てて覚悟して

「台湾で食べて育てて覚悟して」は台湾に住んで12年の著書が、台湾の日常をマンガで綴る本。

我が家は子連れで海外旅行をしたことが無く、近いうちにどこかへ行きたいと考えています。

そこで、候補に挙がったのが台湾。子供が生まれる前に夫と旅したのですが、近いし、食べ物は美味しいし、衛生環境もわりと良かったからです。

食文化、お金のこと、学校のこと。そして、兵役や政治のこと。

私が以前、旅したときはパッケージ旅行で参加し、有名な観光地を回り何となく台湾について知った気になったのですが、この本を読んで台湾のイメージがガラっと変わりました。

そして、私はなんて表面的な部分しか知らなかった(知ろうとしてなかった)んだろう…と反省しました。

子供にも読ませたいと思い、さりげなくリビングに置いていたら子供も夢中で読んでいました。

やっぱりマンガだと読みやすいみたい。そして、学校の授業で様々な国や国際情勢に触れる機会が増えたのも、時期としてちょうど良かったのかも。

台湾で実際に子育てをしていらっしゃる著者の視点で綴られた内容は、ガイドブックを読んでいるのとは一味違って惹きつけられました。

子供向けの本を探していると「子供向けのコーナー」や図鑑などから本を選んでしまうのですが、今回のようにエッセイから学ぶのも良いですね。

本当に危ない闇バイトの話

中学生になると行動範囲が拡がり、スマホも使うようになりました。

闇バイトの話はニュースなどでよく聞くし、学校でも注意するよう指導があります。危ないと分かっているけど、子供ゆえに判断が難しいこともあるでしょう。

図書館で、ふと目にとまったのが「本当に危ない闇バイトの話」。

マンガは実際の事件をもとに描かれているそう。こんな風に巻き込まれてしまうのか~、と具体的に理解できる内容になっています。

絶対に手を出してはいけない闇バイト。失敗してしまってからでは遅いので、子供に限らず大人にもぜひ読んで欲しい一冊です。

マンガはすべて、実際の事件をもとに制作。さらに、専門家指導による回避策を掲載しているので、トラブルの回避に役立ちます。

巻末には、危険察知チャートや、人間関係チェックリスト、困ったときの相談機関も収録。

今日は、ここまで。まだまだ紹介したい本があるので、後日追記します。

![はてしない物語 [ ミヒャエル・エンデ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9818/9784001109818.jpg?_ex=128x128)

![未来が広がる! 世の中が見える! 仕事の図鑑 [ 藤田晃之 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3053/9784816373053_1_3.jpg?_ex=128x128)

![るるぶ マンガとクイズで楽しく学ぶ!身近な科学 (学習まんが) [ NPO法人ガリレオ工房 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3388/9784533163388_1_3.jpg?_ex=128x128)

![世界一ひらめく! 算数&数学の大図鑑 [ アンナ・ウェルトマン ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7419/9784309257419_1_3.jpg?_ex=128x128)

![小学館版学習まんが 世界の歴史 1 メソポタミアとエジプト (小学館 学習まんがシリーズ) [ 新井 淳也 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3014/9784092983014_1_5.jpg?_ex=128x128)

![死ぬまでに観に行きたい世界の有名美術を1冊でめぐる旅 [ 山上 やすお ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7514/9784478117514_1_2.jpg?_ex=128x128)

![名画のひみつがぜんぶわかる! すごすぎる絵画の図鑑 [ 青い日記帳 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5582/9784046065582_1_8.jpg?_ex=128x128)

![10代から知っておきたい あなたを丸めこむ「ずるい言葉」 [ 貴戸 理恵 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4481/9784866214481.jpg?_ex=128x128)

![台湾で食べて育てて覚悟して 気づいたら、暮らし始めて12年め (バンブーエッセイセレクション) [ 樋口 みみ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0314/9784801940314_1_4.jpg?_ex=128x128)

![ハンディ版 あの時こうしなければ……本当に危ない闇バイトの話 [ 廣末 登 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5877/9784323075877_1_2.jpg?_ex=128x128)