我が家では、ひらがなを覚える練習を2歳ごろから始めました。

やり方は、あいうえお表を使って少しずつ覚えていきました。

ちなみに、ひらがなを何歳から教えるかについては、色々な説があるみたいですね。

「早く教えた方が良い説」「早すぎると子供の成長に悪影響があるという説」、どっちにするか迷いました…。

我が家は、は2歳ごろから教えたので一般的には早い方だと思います。

でも、子供が小学生になった今、感じているのは「早く教えて、良かったな~」ということ。

早く教えたことで、以下のようなメリットがあったからです。

- 早く文字が読めるようになった(子供たちも嬉しそう!)

- 自分で本を読もうとする意欲が強くなった

- スラスラ読めるようになってからは、すごく本好きな子供たちになった

子供たちが小さい頃は、私が毎日読み聞かせをしていました。

でも、あいうえおを覚えたことで少しずつ自分たちで読むことが増えたので、幼稚園頃には自分でどんどん読むようになりました。

ひらがなを教える際は、「あいうえお表」のパズルを使って、ゆるく進めました。毎日、少しずつ遊びの中に取り入れていったのですが、1か月ほどで全部のひらがなを覚えてしまいました。

子供の吸収力ってすごいですよね。

あいうえお表の他に、ポスター形式のものも併用しましたが、子供がパズルを気に入ったのでパズルを使うことが多かったです。

パズルを使って教えると、

ので、おすすめです。

もしかしたら、パズルのおかげで2歳児でもスムーズに覚えられたのかもしれません。

子供のペースに合わせながら、楽しく教えたい方におすすめの方法ですよ♪

ひらがなの練習は何歳から始める?

【体験談】2歳から練習を始めたら、1か月で覚えた

初めての子育てで、ひらがなは何歳から教えるのが良いのか迷いました。

でも「3歳までに様々な文字や記号を覚えた子供は、その後の学力の伸びが良い」という話を知り、早く教えてみることに。

3歳説が本当かは謎ですが、試してみました!

大きくなってから難しい問題を教えるのは大変そう…。も、幼児に「あいうえお」を教えることなら、私にもできそうだなぁと思ったからです。(子供がスムーズに覚えてくれるかどうかは別問題として。)

「とりあえず、やってみよう!」と軽い気持ちで教え始めました。

早く教えると子供の負担になるのか?

我が家の場合、子供にひらがなを教え始めたのは、2歳ごろから。ただ、子供に色々なことを早く覚えさせると、子供の負担になるため良くないという説もあります。

私も「無理にやらせると、その後、嫌いになる可能性もあるかも…」という考えもあり、ゆるく取り組みました。

結果的には、子供たちは1か月くらいで、ひらがなを全て覚えました。

2歳児に、ひらがなを教えて感じたこと

我が家の子供たちの場合、ひらがなを教え始めたときの状況は

- 毎日、絵本を楽しんでいる(本が大好き!)

- あいうえお表を用意したら、興味を示した

という感じ。

絵本の読み聞かせについては赤ちゃん時代から毎日の日課になっていました。子供たちは、絵本を読むのが大好き。

毎日、何冊もせがまれて読んでいました。

絵本を読んでいるときに、ひらがなについて教えたことは無かったけど、いつも絵本を読むときに目に入っていたので、文字に対しての親しみはあったのかな…と思います。

また、用意したひらがなのパズルもカラフルで子供が興味を引きそうなデザイン。

子供にとっても、遊びの延長という感じで受け止めていたんだと思います。

ひらがなの練習に使った「あいうえお表」

あいうえお表は「パズル」を選んで良かった理由

私は「あいうえお」を教えるときに、パズルを使いました。

ちょうど見つけた、あいうえお表がパズルだったんです。「ひらがなを覚えた後は、パズルとしても遊べるし、ちょうど良いかな」という軽い気持ちで購入。

でも後々「パズルのものを選んで正解だったな!」と思いました。

パズルで教えたことで、下記のメリットがありました。

- 普通のあいうえお表と違い、パズルは1つ1つの文字が分かれている

- 文字だけのものより、絵が描いてあるため子供の食いつきが良い

- パズルをはめる動作を通して、手先も器用になる

パズルを使うと

- 普通のあいうえお表のように、あいうえおの順番で教える

- ピースごとに1文字ずつ教える

のどちらもできます。

子供の意欲や、習得具合に合わせて教え方を変えられるので、良かったです。

パズルのピースを子供に手渡しながら教えました。

「どうぞ」「ありがとう」の遊びの中で、ひらがなを教えた

幼児期の子供の遊びの中に「どうぞ」とモノを差し出して「ありがとう」を繰り返す遊びがありますよね。

我が家の子供たちも大好きで「どうじょ」「どうじょ」と何度も繰り返していました。

「どうぞ」の遊びの中に、あいうえお表のパズルを取り入れてみました。

パズルで「あの文字はどれ?」って聞くと「あ」を選んで「どうぞ」って渡してくれるんです。

パズルには、ひらがなを頭文字とした絵も描かれているので、一緒にモノの名前も覚えることができます。(※「り」のピースには「りんご」が描いてあるなど)

子供にとっても、ひらがな一文字ずつをただ覚えるより「りんご」の絵がかかれたピースを見て「り」を覚えると、覚えやすそうですよね。

パズルは厚紙なので、子供が少し乱暴に扱っても大丈夫なのも繰り返し練習するのに向いていました。

「あいうえお」表の選び方

大人受けの良いシンプルなあいうえお表も販売されてますが、おすすめなのは、いかにも子供向けって感じのカラフルなデザインのもの。

絵が描いてあると、子供の食いつきが良いです。

インテリア的にはシンプルなものを選びたくなりますが、子供の食いつきの良いものを選んだ方が結果が出やすい(=早く覚えられる)と思います。

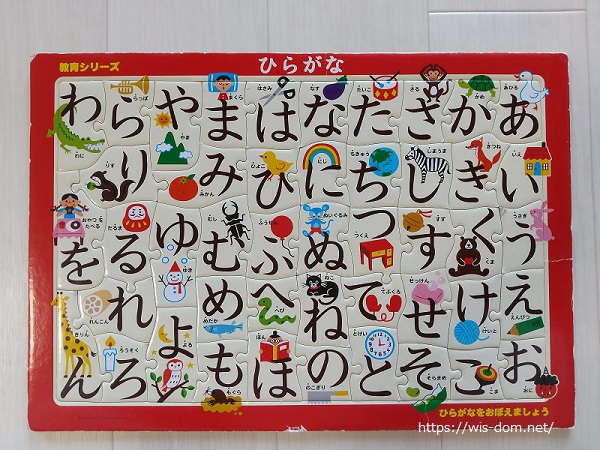

我が家で使った「あいうえお表」(パズル仕様)

おすすめの「あいうえお表(ひらがな)」

ひらがなのパズルで、私が選んだのはアポロ社のピクチュアパズルです。

パズルのピース1つ1つに、

- ひらがな

- ひらがなの頭文字がつく絵

が書いてあります。

パズル(ひらがな)

選んだポイントは

- 文字(ひらがな)はすっきりとした読みやすい書体

- 文字と絵のバランスがよく、ごちゃついて見えない

絵も子供が理解しやすい、きれいな絵だと思いました。

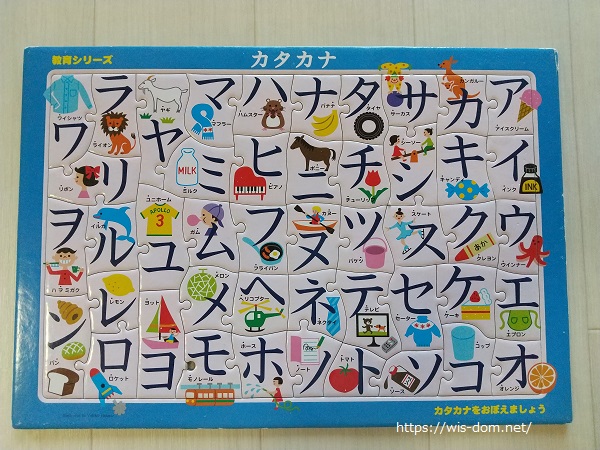

おすすめの「あいうえお表(カタカナ)」

ひらがなを全部覚えてからは、カタカナを教えました。使ったのは、ひらがなと同シリーズのもの。

ひらがなは赤いデザイン、カタカナは青いデザインなので、ぱっと見て判別しやすいのも良いですね。

パズル(カタカナ)

こちらも絵がとってもかわいいです。

カラフルだけど、文字は読み取りやすいし、小さな子供にぴったりでした。

あいうえおの順番で覚えるのもいいし、お気に入りの絵のピースから覚えるのもいいです。

覚えたあとは「うまく並べられるかな~?」って遊んで、あいうえおの順番の確認もしていました。

ひらがなを教える上での注意点

【失敗談】やっぱり繰り返し学習が大事!

あいうえを表を一通り覚えるまでは、パズルを毎日のようにやっていました。

私が「やらせていた」というより、二人とも「面白い」と感じたようで、自分たちで進んで取り組んでいました。

でも、全てのひらがなを覚えて「あいうえお表」への熱も引いてくると、パズルで遊ぶことも減ってきました。

私も「もう覚えたし、いいかな」と言う気持ちもあり、そのままにしてしまったのが失敗でした。

絵本の読み聞かせはしていたけど、受動的だと忘れてしまった…

毎日のように絵本の読み聞かせは続けていたので、ひらがなに触れる機会は多かったです。

だから「子供たちの頭にはひらがなが定着しているだろうな…」と勝手に思い込んでいました。でも、

子供たち、半年後にはすっかり忘れていました…!

久々にひらがなのパズルに取り組んでみたら全然できないんです(汗)

子供たち「あれ、なんだっけ?」という感じ。

うちは双子なんですけど、二人ともすっかり忘れていました。

やはり、自発的に読むことが大切なんだな~と実感しました。

覚え直すのは最初より大変だった

反復復習をしなかったせいで、半年後には忘れてしまった、ひらがなの読み方。

また、覚え直すことになったのですが初回より大変でした。

子供なりに焦りも感じていたようです。

最初に教えたときは楽しんで覚えていたのに、2回目に教え直した時は嫌がっていました。大人にとっても、初めてのこと学ぶのは楽しいけど、やり直し学習って辛かったりしますよね…。

まとめ

我が家の場合は、子供たちの興味に合わせて2歳頃から、ひらがなの読みの練習をしました。

使ったのは、カラフルなパズル。絵が描いている「いかにも子供向け」のデザインのものを子供たちが気に入ったので、スイスイ覚えることができました。

「ごっこ遊び」のやり方で進めたのも、早く覚えられた理由だと思います。

ただ、いったん覚えてから反復練習を継続しなかったので半年後にはすっかり忘れてしまったのは失敗でした…。

また覚え直すという過程は、子供にとって辛そうでした。(最初に覚えた時は楽しそうだったのに、覚え直すときは辛そうでした)

反復学習ってホント大事だなぁと痛感しました!

以上、子供たちにひらがなを教えた時の体験談でした。

![]()

【こんな記事も書いています】

▽幼児~小学生まで長く遊べた知育玩具の感想