ダイラタンシーは水と片栗粉を用意すればOKなので、小学3年生の自由研究に作ってみました。

最初は水と片栗粉のベストな分量が分からず、うまく固まらず…。分量を変えて試してみたので、試行錯誤した結果をまとめてみました。

また、ダイラタンシーを作って遊んだ後は、冷蔵庫に保管して「沈殿」、その後は室温で放置して「蒸発」という現象も子供に見せてあげられました。

準備物も少ないし、作り方もすごく簡単。それなのに、学びは多いので小学生の自由研究としておすすめです。

ダイラタンシーの作り方

ダイラタンシーとは?

ダイラタンシー現象は、片栗粉のように水に溶けない小さな粒子を水と混ぜたときに起こる現象のこと。

- ぎゅっと握る→固まって硬くなる

- やさしく触る→ドロドロの感触が味わえる

という不思議な物体です。

ダイラタンシーを作るよ

ダイラタンシー現象が起こる理由は、

- 物体に力がかかる→液体から個体に変化する

- 物体にかかった力が無くなる→個体から液体に戻る

からです。

準備するもの

ダイラタンシー作りで準備するものは以下の4つ。

絵の具は無くてもOK。好きな色をつけたい場合は絵の具を用意しましょう。

ダイラタンシーの作り方と分量

ダイラタンシーの作り方は、水に片栗粉を混ぜるだけです。混ぜる時は少しずつ混ぜることで、ダマになることを防げます。

ちなみに、分量は必ず1:1である必要はありません。

図書館で子供向けの実験本を何冊か借りてきて分量を比較してみました。本によって紹介されている分量は違うのですが、多くの本では水1の割合に対して、片栗粉1でした。

我が家の場合は、最初に読んだ本で水10:片栗粉7の割合が紹介されていたので10:7で試したのですが、なかなかうまく固まらず…。結局、片栗粉を足して調節しました。

よって、初めてダイラタンシーの実験をする場合は、水1:片栗粉1の割合で実験するのがおすすめです。

まずは、1:1で作ってみましょう。

ダイラタンシーを握っても固まらないときの対処法

我が家の子供たちは、一番最初に読んだ本に「水10:片栗粉7」の割合で紹介されていたので、まずはその割合で試してみました。

これだと、すごくゆるい感じになってしまい何度握ってみても、全然固まらず…。

↓水10:片栗粉7だとこんな感じ。ほぼ液体です。

ギュ!っと強く握るのがコツ

「片栗粉が足りないんだろうな」と思い、少しずつ足していくと次第に良い感じになってきました。ただ、それだけではダメで握り方にもコツがあると分かりました。

握る時には一気に力を入れて、ぎゅっと握ってやると固形になります。

また、作る量も重要。我が家の場合は、最初はケチって少しの量で作ってしまいうまくいかなかったので、ある程度の量で作った方が成功しやすいです。

【ダイラタンシーの遊び方】小学3年生と遊んでみた

小学3年生の自由研究に作ってみた

ダイラタンシーは準備するものも少なく片付けも簡単なので、小学生の自由研究として取り組んでみました。手触りが面白いので、子供は1時間半くらい取り組んでいましたよ!

固まるけど、すぐに液体に戻るよ

ちなみに、上の写真は最初につくった水10:片栗粉7に、だいぶ片栗粉を加えたあとの状態。

水10:片栗粉7で作ると、ほぼ液体状のため、握っても全然固まらず…。最初はがっかりしましたが、うまく固めるために片栗粉を少しずつ足していって、その変化を楽しみました。

いろんな分量で試すきっかけになったので、失敗は成功のもとですね!

ちなみに、片栗粉を多めにすると、握ったときに個体になっている時間が長くなります。

翌日も遊ぶ場合は冷蔵庫で保管

子供たちはダイラタンシーがとても楽しかったらしく「明日も遊びたい!」というので、ダイラタンシーをタッパーに入れて冷蔵庫で保管しました。

これ、正しい保管方法なのかは分かりません。自己判断でやってみたのですが、翌日も問題なくダイラタンシーで遊べました。

翌日は「沈殿」を学べた

冷蔵庫で一晩寝かせたので、冷蔵庫から出したばかりのときは片栗粉が沈殿していましたが、混ぜてやると、また問題なく遊べました。

子供にとっては「沈殿」が面白かったみたい。偶然ですが、翌日も遊ぶことにしたおかげで「沈殿」について学べました。私は「沈殿」は確か中学生で習った記憶があるのですが、こうやって実際に体験することで小学生でもすぐに理解できるのでいいですね。

遊んだ後は放置して「水の蒸発」を学べた

2日間遊びつくした後は、部屋に放置してどうなるか試してみることに。

翌日には、水分が蒸発して片栗粉の塊になっていました。大人にとっては当たり前のことでしょうが、子供にとっては「固まってる!」と嬉しそうでした。

「タッパーのふたをしてなかったから、水分が蒸発して固まったんだよ」と説明してあげると、ふむふむと納得した様子。

ダイラタンシーは砂浜でも体験できる

ダイラタンシーは砂浜でも体験できます。海に行った際に、試してみるのも楽しいですね。

ビーチでゆっくり歩いた時、走った時の砂の感触を試してみましょう。

小学生の自由研究におすすめの本

最後に、今回参考にした本を3つ紹介したいと思います。

まず、1つ目は今回のダイラタンシーの実験をする際に参考にしたのがこちら。この本は、小学校1~3年生くらいにおすすめの内容。

- 少ない準備物

- 簡単な工程

で取り組める実験などが多数紹介されています。

ちなみに、この本ではダイラタンシーの作り方として、水10:片栗粉7の分量で作る方法が紹介されています。

実際に試してみて、私としては他の本で多く紹介されている分量(水1:片栗粉1)の方が作りやすいと感じました。本によって紹介されている分量は違うので、一つの参考にしてください。

手軽な実験を子供にいろいろさせてあげたい場合に、おすすめの1冊です。

続いて、2冊目はもっと本格的な実験や詳しい解説を求める場合におすすめなのが、小学館の図鑑。内容的にはかなりボリュームのある1冊です。

この本は、子供向けの実験本として定番の本。かなり盛りだくさんな内容です。

ただ、最初の本に比べると、本格的ゆえ手間のかかる実験が多いです。学びは多いですが、大人も一緒に手伝ってあげないと難しいような内容が多いです。

ただ、準備物が多い実験などは、実際に取り組むのは大変だったとしても、本を読むだけで学びは多いもの。夏休みの時間があるときにじっくり読むのも楽しいし、一冊あると小学6年生まで使えるボリュームです。

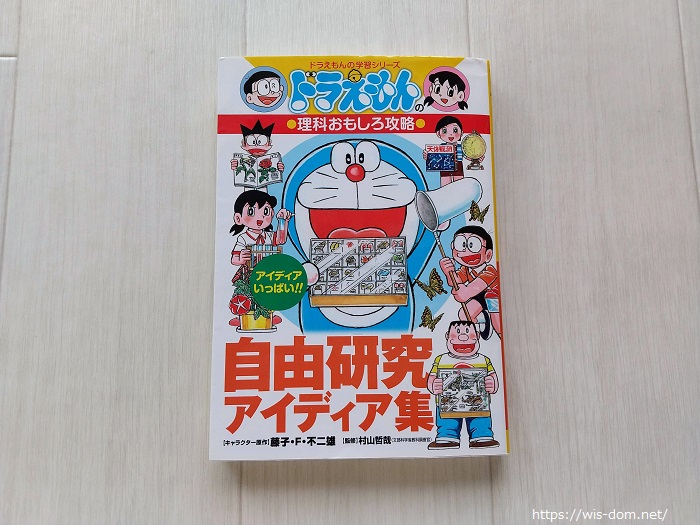

3冊目は「ドラえもんの学習シリーズ」です。ダイラタンシーを作った翌年、小学4年生の自由研究の参考にした本が良かったので追記です。

初めての自由研究にぴったりの本を見つけました。

ドラえもんの理科おもしろ攻略 自由研究アイディア集: ドラえもんの学習シリーズは、自由研究のアイディアがたくさん詰まっている本。

この本の良いところは

そして、自由研究に必要な日数別にアイディアが仕分けされているのもGOOD!

- 残り10~15日

- 残り2~3日

- 残り1日

に分かれて実験が紹介されています。

短い日数で出来る研究にいくつか取り組んでみるのも良いし、時間がない場合は1日で出来るものを選べばOK。

夏休み後半になって「自由研究、どうしよう…」となってからでも、この本を読めば何とかなるというのはホント助かります(汗)

以上、ダイラタンシーの作り方や自由研究についてでした。なお、小学生の夏休みの学習や読書感想文などについては別記事にまとめています。

【関連記事】

![[新版]科学の実験 DVDつき あそび・工作・手品 (小学館の図鑑NEO) [ NPO法人ガリレオ工房 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3170/9784092173170.jpg?_ex=128x128)

![ドラえもんの理科おもしろ攻略 自由研究アイディア集 ドラえもんの学習シリーズ [ 藤子・F・ 不二雄 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8641/9784092538641.jpg?_ex=128x128)