小学生(低学年)の子供たち、漢字の宿題が出ると「面倒だ~」と嫌がっていました。基本的に漢字の宿題は毎日でるので、毎日宿題が進まず困っていました。

どうにか楽しく勉強できないものかと思い、ベタですが漢字の成り立ちの話をしてあげると、面白がって話を聞き始めました。

「成り立ちを知ると、漢字の学習が楽しくなるかもしれないなぁ」と思ったのですが、私が知っているのは山や川など簡単なものばかり。

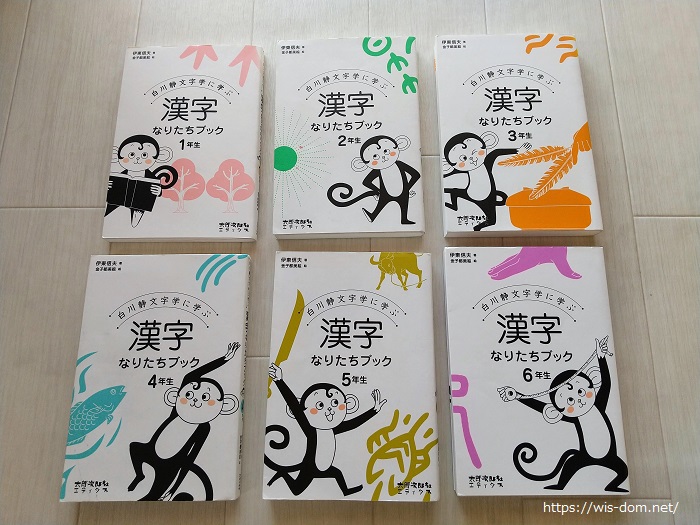

少し難しい漢字の成り立ちについての知識がないので、漢字なりたちブックを買ってみました。

そうしたら、これがビンゴ。

今まで嫌がっていた漢字の宿題が前よりスムーズにこなせるようになったのです。

そして、興味を持って取り組めるようになったことで、覚えが速くなりました。

この記事では、漢字が苦手な子供におすすめの学習の仕方についてまとめています。

- 子供が漢字の宿題を嫌がる

- 漢字を楽しく覚えられる方法が知りたい

- 漢字の成り立ち学習におすすめの本を知りたい

漢字が苦手な子供におすすめの勉強法

漢字は「成り立ち」を知ると苦手意識が減る

漢字の学習が始まったら、勉強を嫌がるようになってしまった

小学校1年生は、ひらがなの練習が終わると漢字の練習が始まります。

漢字は、ひらがなより画数も多く、書き順も複雑。すると、子供は段々と漢字の書き取りを嫌がるようになってしまいました…。

小学1年生は、国語と算数の授業数が圧倒的に多いです。

漢字学習に苦手意識を持ってしまうと、毎日「漢字の学習、嫌だな。」「学校つまらないな。」と感じるきっかけになってしまうのです…。

家で宿題をこなすときにも、「漢字が嫌だなぁ」という話ばかりするようになりました。

漢字の成り立ちを知ると漢字が「絵」に見えてきた

どうにか楽しく学べないかと思い、ベタですが漢字の成り立ちを話してあげました。

- 「山は、山の形になっているんだよ~」

- 「田は、田んぼの形になっているんだよ~」

すると、子供が

- 「そんな理由があるなんて、面白いかも…!」

- 「漢字って実はけっこう簡単なのかも」

と感じたようです。

それまでは嫌がっていたのに、自ら「この漢字は、どんな成り立ちなの?」と質問をしてくるように。

成り立ちを知ったことで漢字が「絵」のように見えてきたみたいです。

もっと説明してあげたいけど、私もそんなに詳しくありません。そこで、小学生向けの漢字の本を購入。その名も「漢字なりたちブック」です。

成り立ちを知ると、堅苦しい漢字学習が「楽しいもの」に思えたようです。

「漢字なりたちブック」の特徴

学年別に1冊にまとめられている

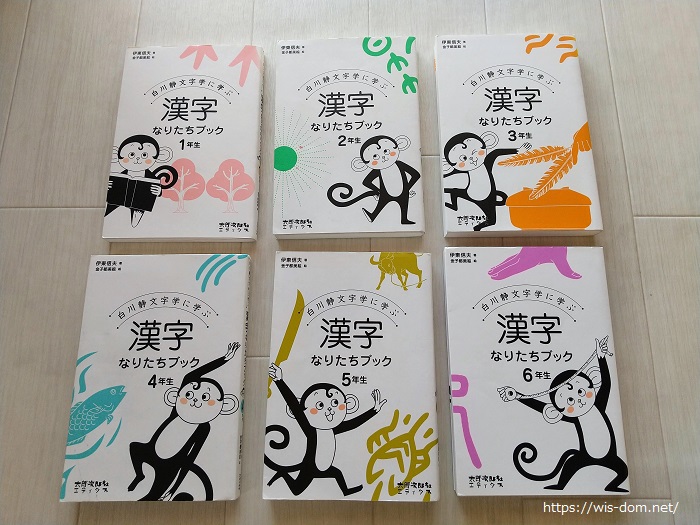

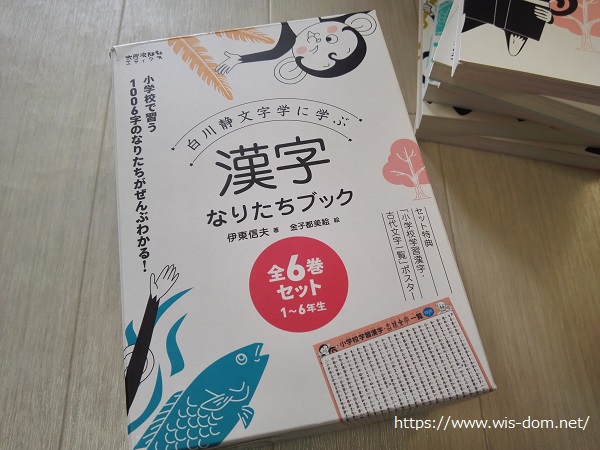

漢字なりたちブックは小学校で習う1006文字の漢字の成り立ちがまとめられた本。

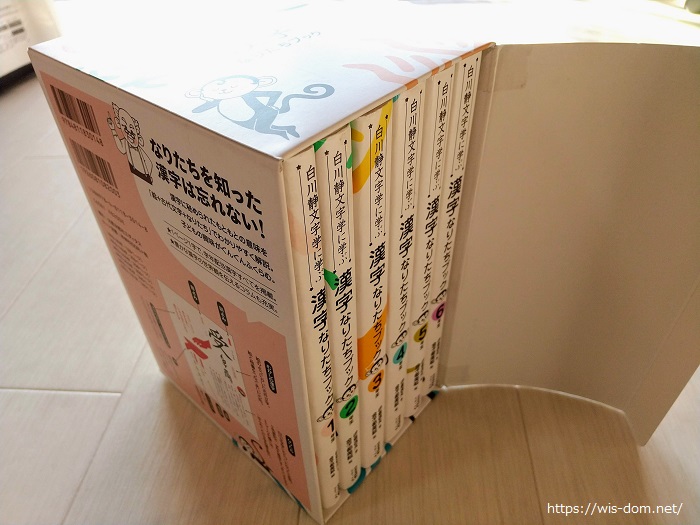

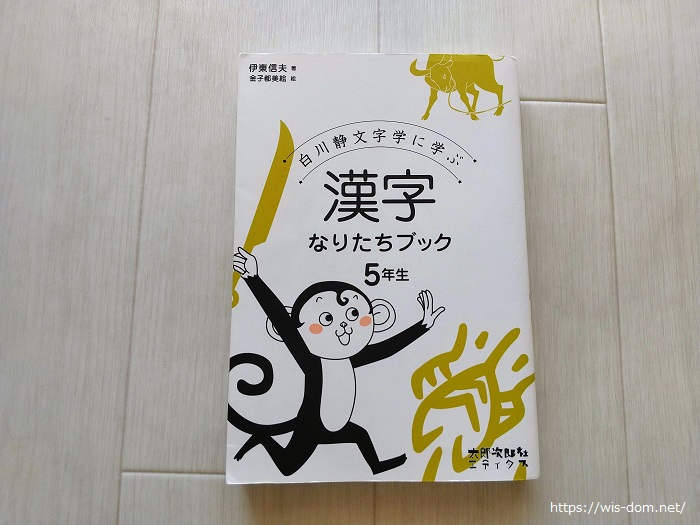

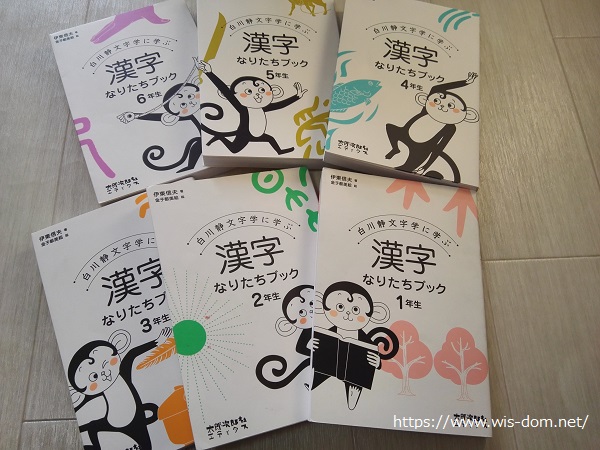

学年別で構成されており、全6冊。

1ページに1つの漢字が載っています。

「1ページに1つの漢字」なので小学生でも理解しやすい

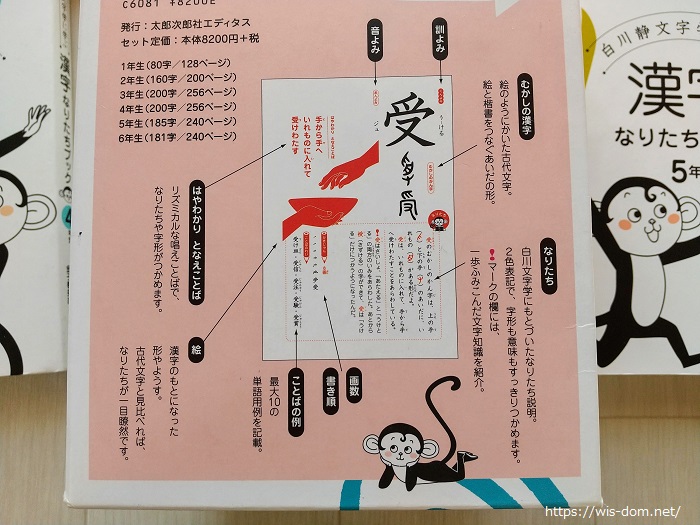

漢字なりたちブックには1ページに1つの漢字が説明されています。

これが、とても見やすくて小学生向きで良いです。

辞書だと1ページにたくさんの漢字や語句が並んでいて「難しそう」と感じてしまいますよね。

具体的には、1ページの内容は

で構成されています。

(著作権の関係で本の中身の写真を掲載できないので、箱の写真をのせておきます)

漢字研究の第一人者の学説をもとに解説

「漢字なりたちブック」は漢字研究の第一人者である白川さんの学説をもとに編集されています。

以下、Amazonの内容紹介より引用。

漢字研究の第一人者である白川静さんの学説をもとに、漢字に秘められた元々の意味を、絵+古代文字+なりたち唱え言葉で、わかりやすく解説します。

漢字が絵から出来たこと、意外ななりたちの存在、そして古代中国の風習など、漢字を通して子どもの興味がみるみる膨らむ内容です。

▽1年生の漢字なりたちブック。

▽6年分がセットになったもの。全漢字まとめ帳と、ポスター付き。

全巻セットは、新学習指導要領に対応した改訂版になってます。

我が家では昨年、全巻セットを買いました。その後に改訂版が出たので、全漢字まとめ帳はついていませんでした(汗)これから買う方は、お得ですね。

セットだと箱もついてます

その他、子供向けの漢字学習本

漢字の成り立ちをまとめた本は他にもたくさんあって、悩んだので紹介しておきます。

手軽なのは「ドラえもんシリーズ」。

ドラえもんシリーズからも、たくさんの学習本が販売されており読みやすいです。

手軽な一冊として、おすすめ。

【小学生向けの漢字の学習本】

漢字なりたちブックの活用の仕方

新出漢字の「単語調べ」に便利→宿題がサクサク進む

子供たちの小学校では毎日必ず漢字の書き取りの宿題がでます。

漢字の練習は、新しく習った漢字1つに対して、ノート1ページ分使います。

具体的には

- 1行目には新しい漢字の練習をする

- 2行目には、新しい漢字を使った単語を自分で調べて数個書く

- 3行目以降は、新しい漢字を使った例文を考えて書く

単語については、授業で習ったものを書いても大丈夫なのですが、子供たちは「学校で習った意外の単語を書きたい!」という思いが強く、家にある本で調べています。

新しい単語を書くのが、子供にとっては「かっこいい」らしい。

そんなときに便利なのが、漢字なりたちブック。

もちろん国語辞典で調べても良いのですが、低学年の子供の場合は国語辞典をうまく使いこなせません。そして、「国語辞典で調べる」というだけで大変なこと。

それに対して、漢字なりたちブックは、習った漢字が載っているページを見れば全てがまとまっているので、低学年の子供でも気軽に調べられます。

ちょっとしたことだけど、この差は大きいです。

▽初めての国語辞典はこちらを購入(※小学3年生で購入)

私に質問してくることも多いのですが、自分で調べる習慣がつくといいなぁと思うので「漢字なりたちブックで調べてみたら~」と声をかけるようにしています。

これで大抵は大丈夫なのですが、やる気が出ないときは、漢字が載っているページだけ一緒に探してあげてます。すると、後は自分でこなしています。

漢字なりたちブックは「読む」というより、辞書的に使う本です。

教科書にはまだ出ていない読み方を、まとめて覚えられる

実は、小学校の授業では「読み方」をまとめて教えない

漢字にはいくつかの読み方があります。ただ、学校で新しい漢字を習う時、実は全ての読み方を習うわけではないんです。

教科書の文章の中で出てきた読み方だけ、習うんですよね。

先生から教えてもらった学校での漢字学習の進め方

「なんでまとめて教えないんだろう?」と疑問に思い、面談の時に先生に質問してみました。

先生の回答は「まとめて教えてしまうと、混乱して覚えられないお子さんも多いから。」でした。

でも、我が家の子供たちは読書好きゆえ既に他の本で、別の読み方を知っていることも多いです。

私としては「まとめて読みを学べた方が、理解が深まるんじゃない?」という思いもありました。

子供との会話の中で「この漢字って確か〇〇とも読むよね~」という質問を、よく受けていたのです…。

小学校の授業は「一つずつ丁寧に教えていく」方針。

でも、子供の理解度によっては全ての読み方と教えてもらえないことによって、余計な疑問(他の読み方もあったはず!?)が生じてしまいます…。

授業の補完として漢字なりたちブックを活用

そこで、そのような子供の疑問を補完するものとして「新出漢字の全ての読みが載っているもの」があったら便利だろう…と考えるように。

「そうだ、漢字なりたちブックを見ればいいんだ」と気付きました。漢字なりたちブックがあれば、新たに準備しなくても大丈夫でした。

子供は自ら漢字なりたちブックで他の読み方を確認するようになり「授業では習わなかったけど、この漢字には別な読み方もあるよね」と理解できるようになりました。

実際に「漢字なりたちブック」を数年間使ってみた

追記【小学2年生】2年間、使ってみた感想

小学1年生から使い始めた、漢字なりたちブック。小学2年生になってからは、更に学習に欠かせないものになりました。

理由は、

2年生になると1年生より、ぐっと難しい漢字を習うからです。

2年生になると画数の多い漢字がすごく増えます。一年生の頃とは大違い。

ますます「ただ、書き取りをするだけ」だと勉強するのが辛くなってしまいます。それゆえ、子供が漢字の学習を嫌がって宿題が進まない日も多いです。

そんな時は私が「漢字なりたちブックで、一緒に調べてみようか!」と誘っています。

少し手助けをしてあげるだけで、子供のモチベーションってだいぶ変わるもの。

何度もこうしたやりとりをしていると、少しずつ子供の中に「漢字学習は、なりたちブックを見ると分かりやすいかも」という考えが定着してきたみたい。

それによって、「宿題だから、とりあえずやる」ではなく「この漢字の成り立ちは、どうなっているんだろう?」「まずは、漢字なりたちブックで調べてみよう」と興味を持って取り組めることが増えてきました。

日々の宿題を通して、

- 「興味を持って学ぶと、面白いこと」

- 「勉強の仕方」

を知って欲しいもの。

我が家の場合は、そのお助けアイテムとして「漢字なりたちブック」が役立っているという感じです。

追記【小学6年生】6年間、使ってみた感想

【2025年追記】

早いもので、子供は中学1年生になりました。漢字なりたちブックは小1~小6の6年間、使い続けました。

最初にまとめて全巻購入したため「途中で飽きて使わなくなったら、どうしよう…」と少し心配でしたが、結局、毎日のようにお世話になりました。

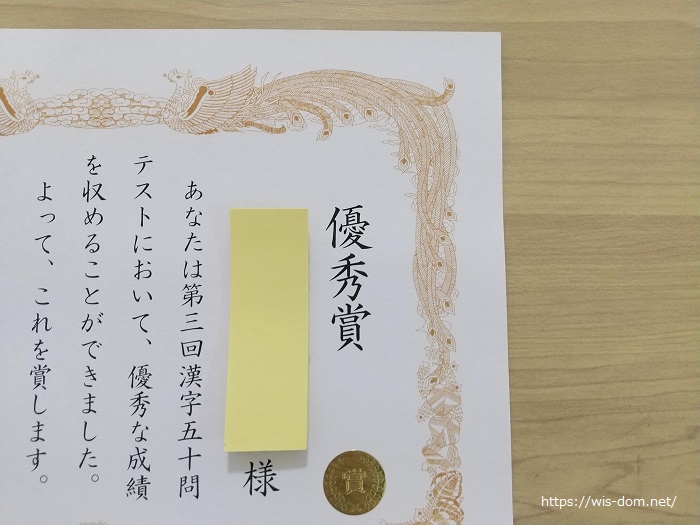

小学校では漢字の宿題が、ほぼ毎日出ました。漢字の小テストや50問テストも定期的にあります。

テストでは、トメ・ハネがかなり細かく採点されました。(毎年クラス替えがあって先生が変わりましたが、小学校の先生はどの先生も漢字の採点が細かかったです。)

小学1年生の頃は苦手だった漢字学習。

漢字なりたちブックを使って、コツコツ勉強を続けた結果、小学5年生では漢字が得意になりました。

5年生の時の漢字テスト

学校のテストでは、トメハネが厳しくチェックされるので、平均点は70点くらい。そんな中、子供は90点以上とるようになり自信につながったようです。

この頃には「今度は漢字の50問テストあるんだよ!何点取れるか、楽しみだな~。」と話すようになりました。

漢字の50問テストでは良い点数が取れると、先生自作の賞状をもらえるので、それもモチベーションアップにつながったようです。

ここに辿り着くまで、親の私もかなり手伝いました。

具体的には、トメハネのチェックを定期的にしました。

そして、トメハネがきちんと出来ていないと、おおまかな漢字のカタチが合っていても、テストでは減点されます…。

我が家の漢字学習の進め方は

- 日々の宿題は、漢字なりたちブックを中心に子供本人に進めてもらう

- テスト後の復習は私が一緒に丁寧に見る

本当はテスト前に、細かく見てあげられればベストですが、そこまでは手が回らず…。

間違えた漢字は日を置いて、再度、復習。

出来るようになるまで、その繰り返し。そして、出来るようになったら、そのテストは処分。

▽小学5年生当時の記録

まとめ

漢字を習い始めた頃、子供にとって漢字練習は「面倒でつまらないもの」でした。

漢字の書き取りは毎日のように宿題として出るので、大騒ぎ。

宿題をやらない子供を見て、毎日のように私はイライラしていました…。

でも、漢字なりたちブックのおかげで漢字学習が少しずつ楽しくなりました。

- なりたちを知ることで、漢字に興味が出てきた

- 漢字なりたちブックを使えば、宿題がサクサク進む

ただ、小学生ゆえ、親のフォローは必須でした。

日々の声掛けはもちろん、細かい部分(トメ・ハネのチェック)はだいぶフォローしました。

漢字なりたちブックを用意すれば、漢字学習が必ずスムーズにこなせるわけではありません。

ただ、我が家の場合は漢字学習を軌道に乗せる上で、とても役立ちました。

興味を持てるようになると、勉強のハードルも下がるし、知識の定着も早いです。その補助教材として、漢字なりたちブックを使って良かったです。

子供たちは漢字なりたちブックで知った「意外な、なりたち」を得意気に話してくれるようになり、トリビア王みたいな感じ。「へぇ~、そうなんだ。良く知っているねぇ。」なんて会話で盛り上がっています。

すると「もっと知りたい!」と思って頑張るという、好循環。

以上、漢字が苦手だった小学生が苦手を克服した勉強法でした。

【こんな記事も書いています】

▽小学4年生の自主学習では「漢字しりとり」にも挑戦。

▽【小学生におすすめの児童書・絵本】小学生(低学年)が夢中で読んでいる本の紹介です。

▽小学3年生の授業で使う国語辞典、選ぶ際に重視したこと。

![白川静文字学に学ぶ 漢字なりたちブック[改訂版]全7巻セット](https://m.media-amazon.com/images/I/51nRtxvBe+L._SL160_.jpg)