我が家には小学4年生の子供(双子)がいます。

最近は、語彙力も伸びて「よくそんな言葉知っているねー!」と驚くことも。

周りからも褒められることが多いので、同年代のお子さんに比べて、語彙が多いのかもしれません。

子供は周りの大人のよく使う言葉を真似しますよね。

だから「周りがどんな言葉を使うかで、習得する語彙の範囲が限られてしまうこともあるな」と思いました。

夫と私がよく使う言葉にも、違いが多いです。

それぞれ育った環境も違うから、同じことを表現するのにも、違う語彙を使うことも多くて。

子供たちにも色々な言葉を知ってほしいな…と思い、小さい頃から、ゆるくですが語彙を増やせる環境づくりや遊びをしてきました。

今回は我が家でやっている「子供の語彙を増やす方法」について紹介したいと思います。

読書は基本だけど、最強だと思う

やっぱり一番おすすめなのは、読書です。

本にはいろんな表現も出てくるし、言葉の宝庫だな~と思います。

我が家の子供たちは本当に本好きで、小さい頃は絵本、少し大きくなったら児童書や図鑑などをよく読んでいます。もちろん、マンガもよく読みます。

子供本人は意識していませんが、最近は私が全然使わない単語や言い回しなどもよく使うようになりました。「何でその言葉を知っているの?」と聞くと「〇〇の本で読んだんだよ」などと教えてくれることも多いです。

実は私は、小さい頃にあまり本を読みませんでした。

それを大人になってから後悔して、自分の子供にはたくさんの本を読んでほしいなぁ…と思い、小さい頃から読み聞かせを頑張りました。子供たちも喜んで「もっと読んで!」とせがむので、小さい頃は毎日45分~1時間くらい読んでいました。

小学生になった今、本好きに育った子供たちが「もっといろんなことが知りたい!」と本を読み漁る姿を見ると嬉しくなります(泣)

幼稚園くらいからは、私が読み聞かせしなくても自分で読むようになりました。すると、ぐんぐん語彙力が伸びました。

ちなみに、子供たちにひらがなを教えるときはパズルを使って教えました。教え方は色々あるでしょうが、我が家の子供たちはこの方法で2歳くらいには、ひらがなを全て覚えてしまいました。

▽パズルを使った教え方

小学生におすすめの本と感想

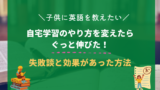

我が家の子供たち(男の子)の好きな本を、少しですが紹介したいと思います。

小さい頃は絵本がメイン、幼稚園くらいからは少し長めのお話も楽しめるようになりました。小学生になってからは読める漢字も増えて、図鑑や小説などもよく読むように。

ちなみに、漢字は学校で習って覚えたり、自分で本を読んで覚えたり。好きな本は繰り返し読むから、どんどん覚えちゃうんですよね。

▽低学年のとき好きだった本の感想

▽小学3年生のときによく読んでいたシリーズ本の感想

▽小学4年生には伝記をよく読んでいました

▽小学5年生にはかなり長いお話を楽しむようになりました

マンガで語彙力を増やすのもおすすめ

小学生くらいになると、本好きな子とそうでない子の差がけっこう開くみたいですね。お友達は、あまり本が好きでないようでお母さんが残念そうに話していました…。

でも、きっと好きな本に会っていないだけなんだと思います。

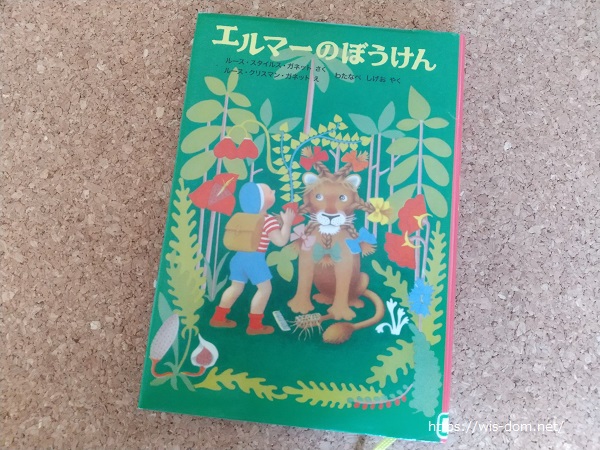

子供が読みやすいマンガなどから読み始めてみるのがおすすめです。伝記や歴史の本もマンガで読むとすごく面白いんですよ。

子供と一緒に私も読んで、感動して涙しています…。

▽マンガで読める伝記なら「コミック版世界の伝記」シリーズが読みやすいです

▽個人的には、伊能忠敬がすごく面白かったです。「地図を作った人」という印象でしたが、それ以外にも多くの功績を残した方だったんですね。

カルタで遊びながら覚える

楽しみながら語彙力が増す方法として、カルタもおすすめ。我が家には「ことわざカルタ」が2種類あります。

カルタで遊んでいると、覚えようと思わなくても自然と覚えちゃうんですよね。しかも、繰り返し遊ぶので知識が定着しやすいです。

おすすめの、ことわざカルタ2種類

ことわざカルタは、色々なことわざに触れさせたくて2種類用意しました。特におすすめなのは、あそびながらたのしく学べる ことわざかるたです。最初に買うなら、こちらがおすすめ。

2つ目は、以下のもの。ただ、絵はかわいいのですが、上のかるたの方が絵がことわざにマッチしていて見た目からして分かりやすいです。下のカルタも絵はことわざに合わせてありますが、ちょっと分かりづらいものも含んでいるのが正直な感想。

どちらか一つ選ぶなら、上の方がおすすめです。

次のステップとしては、小学生になってから以下の本を用意しました。ことわざ慣用句と、四字熟語の本でです。かわいいパンダが満載で写真集として見ていても楽しい一冊。

パンダの表情や仕草が、四字熟語にぴったりなんですよ♪

▽詳しくは別記事にて感想をまとめています

しりとり遊びをアレンジする

語彙を増やすアレンジの仕方

語彙力を増やすなら、しりとりも楽しいです。

普通のしりとりも楽しですが、

- テーマを決める(生き物、食べ物、自然など)

- 分からないときは辞書で言葉を調べてもよいルールにする

などして、アレンジすると更に面白くなります。

大人も普段より頭を使わないと答えられないので、「子供と遊んであげている」というスタンスではなく「しっかり考えないと答えられない」ような難しさが加わるので、大人も一緒に楽しめますよ。

辞典を使ってよいルールにしてみる

しりとりは自分の知っている言葉ですることが多いですが辞典を使ってよいルールにすると、普段使わない言葉をたくさん知れます。

我が家の子供たちは、宿題をしていて分からない言葉が出てきたときに「国語辞典で調べてごらん」と促しても、面倒くさがって嫌がることって多いんです…。

でも、しりとりだと自分で進んで調べてくれます。ゲーム感覚だと楽しいんでしょうね。

辞典をひく練習にもなるし語彙も増えるのでおすすめです。

▽初めての辞典はこちらを購入しました

特定のひらがながつく単語を使う

ちなみに最近、我が家で流行っているのは最後に「り」がつく言葉を相手に回すというルール。

意外と「り」がつく単語って多いので、それを探して楽しんでいます。

例えば、

「つり(釣り)」「りす」「すり」「りこう」「うり」「りか(理科)」「かんり(管理)」「リズム」「むり」「りっち(リッチ)」「ちり(地理)」…

など、たくさんあるんですよね。

このように少しアレンジするだけで、普段使わない言葉を探すきっかけになります。

【まとめ】遊びを取り入れながら語彙力を増やすのがコツ

子供の語彙力を伸ばす方法をいくつか紹介しました。

- 読書

- カルタ

- しりとり

どれも定番の方法だと思います。

でも、楽しいから自然と何度も取り組むし、何度も取り組むから覚えてしまうんです。

子供の語彙のレベルに応じて、遊び方をアレンジすることで、楽しみの幅も広がると思います。

楽しみつつ、継続して、子供の語彙力を伸ばしていけたらいいなぁと思っています。

以上、子供の語彙力を伸ばす方法についてでした。

【こんな記事も書いています】

▽漢字学習が苦手な子供に用意したもの

▽ゆるくオンライン英会話に取り組んでいます。やり方を変えたら伸びてきた英語学習のこと。

▽手ごろな値段の通信教育「がんばる舎」は4年生の一年間受講しました

![ナイチンゲール (コミック版世界の伝記) [ 坂本コウ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5557/9784591125557.jpg?_ex=128x128)

![伊能忠敬 (コミック版世界の伝記) [ 木山道明 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6516/9784591126516.jpg?_ex=128x128)

![パンダでおぼえる ことわざ慣用句 大人も子どもも 一生役立つ [ 学研プラス ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7892/9784053047892_1_3.jpg?_ex=128x128)