我が家には小学生の子供(男の子)が二人います。子供のおもちゃを選ぶ際は、知育に良さそうで長く遊べそうなものを選ぶことが多いです。

子供が気に入って長く遊んでいるものをまとめてみました。

- 知育に役立った

- 長く遊べる

- 値段がそんなに高くない

ものをピックアップしています。

小学生におすすめの知育玩具(長く遊んでいるもの)

くみくみスロープ

くみくみスロープは、ピタゴラ装置のようなものを作る知育玩具です。たくさんのパーツを組み合わせてコースを作り、ボールを転がして遊びます。

我が家の子供たちはピタゴラスイッチのピタゴラ装置が大好き。

自分たちでも作ってみたいということで、最初は、家にある積み木やジェンガを組み合わせてコース作りをしていました。

もちろん、それでも出来るんですが、スムーズにボールが転がるように作るのはけっこう大変でした。

そこで、くみくみスロープを購入しました。

くみくみスロープ

▽くみくみスロープで遊んだ詳しい感想

くみくみスロープには色々な種類のパーツがセットになっています。最初から色んなパーツが用意されているので、子供一人でも何通りものコースをサクサク作って遊んでいます。

そうそう、100円ショップでも似たようなおもちゃが売っています。最初は「100円ショップのでも、いいかな?」とも思ったので、100円ショップの物も検討しました。

でも、色々調べてみると、パーツのつなげやすさは、くみくみスロープの方が断然上という口コミが多くて、結局買い直している方もいるみたい。スムーズに遊べないと、遊ばなくなってしまうし、評判の良いくみくみスロープを購入することにしました。

やっぱり、くもんの知育玩具だけあって、しっかりしたモノで、遊びやすいです。本家のものを選んで正解でした!

入り口を二つ作ってみたよ

一番最初に遊び始めたのは3歳ごろ。

当時は私が一緒に作ってあげることが多かったです。3歳ごろはコースの組み方もよく分からなかったし、力も弱かったので、パーツをつけたり外したりという動作に慣れるまで時間がかかりました。

遊びはじめて早5年目。小学3年生の今は、自分たちで色々試行錯誤しながら、大掛かりなコースを作っています。二人で大型作品を作るうようになると、パーツが足りなくなったので、結局追加でもう1セット購入して遊んでいます。

毎日遊んでるわけではないけど、何年も楽しく遊べています。

ちなみに最近は、プログラミング学習用の知育玩具として、どらえもんの、似たようなおもちゃも売られているようですね。(我が家の子供たち、家にくみくみスロープがあるのに、欲しがっていました…)

自分でコースを作り、予想した通りにきちんとボールが転がるかを検証するのはプログラミングの考え方の基礎に通じるようで、最近この手のおもちゃが増えてきたような印象…。

もちろん、我が家の子供はプログラミングの基礎とかいちいち考えずに遊んでいますが、遊びを通して、道筋を立てて考える力がつくのは良いなぁと感じています。

前々からくみくみスロープで遊んでいたおかげか、プログラミング学習もスムーズに始めることができました。

▽【関連記事】スクラッチという無料ツールを使っています。

くみくみスロープは、色んな仕掛を作ったり、ピタゴラ装置を見たりするのが好きなお子さんだったら、とってもハマると思います。

ピタゴラスひらめきプレート

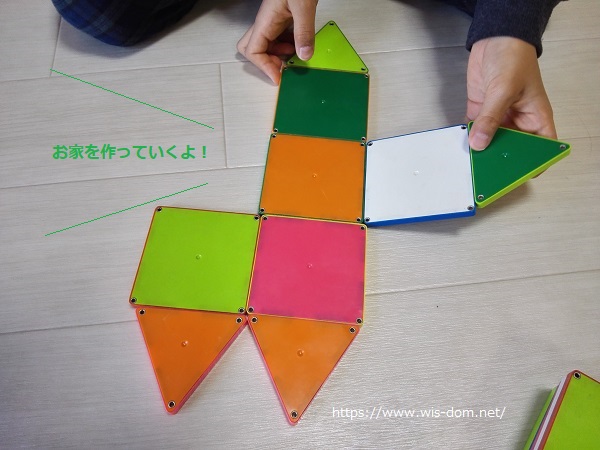

ピタゴラスひらめきのプレートは、1歳半から遊べる磁石プレートのおもちゃです。うちの子供たちは幼稚園くらいから遊び始めました。

ピタゴラスひらめきプレートは、プレートに磁石が入っていて、プレート同士がぴたっとくっつきます。プレートを組み合わせることで、色々な立体作品を作れます。

犬を作ったよ

もちろん、立体にしなくても床に並べれば、平面作品も作れます。

作品ガイドを参考に作ったドラゴン

それまで、積み木やレゴで遊ぶのが大好きだった子供たち。ピタゴラスひらめきプレートを用意してあげたら、積み木やレゴでは作れないような形の作品が作れるようになり、喜んでいました。

まず、磁石でぴたっとくっつくのが、すごくおもしろかったようです。

▽ピタゴラスひらめきのプレートで遊んだ感想

また、小学校に入ってからは算数の図形の勉強で、このおもちゃが役立っています。

小学校2年生になると、算数の授業で立方体についての学習が始まります。

図形を見て、展開図はどれに該当するかなどを習うのですが、あっという間に理解することができました。(というより、ピタゴラスひらめきプレートで遊んでいたので、すでに考え方を習得していました。)

お家を作っていくよ

立方体や三角錐って、後ろ側が見えないので「どんな組み合わせで、この形はできているんだろう?」というのが理解しづらいですよね。

でも、ピタゴラスひらめきのプレートを使えば、自分で実際に組み立てて確認できるので、あっという間に理解できます。

私が子供の頃は、自分で展開図を書いてあれやこれやと試行錯誤していました。今は、ピタゴラスひらめきプレートでささっと作って確認できるから、勉強のハードルが低くていいなぁと思います。

オセロ

オセロは3歳くらいから遊んでいるおもちゃです。

最初は、オセロの駒を「ひっくり返す」という動作が出来ず、苦労していました。3歳くらいの子供にとって、駒をひっくり返すという指の動作は難しいみたいですが、オセロで遊ぶうちにスムーズにできるようになりました。

オセロはルールが簡単なので、3歳の子供でもすぐにルールを覚えることができました。オセロの箱に「覚えるのは一瞬、極めるのは一生」という文言がうたわれているのですが、本当にそうだなぁと納得させられてしまいます。

▽こんな風に、両者とも置けない珍しいケースになったことも…!

両者とも、駒が置けない!

子供と遊び始めた時、もちろんいつも勝つのは私でした。(たまには、わざと負けてあげることもあったけど…)。

でも何回も対戦しているうちに、子供も先を読む力がついてきて、小学生になった今は私が本気でやっても負かされることもあります。

オセロのルールは本当に簡単です。

でも、勝つために、あれやこれやと予想をして、ゲームを進めていくのは大人になっても奥が深いです。

将棋も先を読んで考えをめぐらせて、相手を攻めていく楽しさがあるゲームですが、オセロの方がルールが簡単なので、子供と一緒に遊ぶならオセロからがおすすめ。

オセロを楽しめるようになったら、将棋もやってみるのも良いかなと思います。(ちなみに、うちは4歳から将棋を始めています。本記事にて、後述しています。)

▽オセロでびっくり。両者とも駒を置けなくなった話。

くもんスタディ将棋

最近は将棋がブームですが、子供が将棋を始めるのにぴったりなのが、くもんスタディ将棋。我が家の子供たちが初めて将棋をやったのは、4歳でした。

ちなみに、くもんのスタディ将棋の対象年齢は5歳。スタディ将棋は、私が用意したのではなくて、親戚から頂いのですが、内心「4歳の子供には難しすぎない!?」と思っていました。

でも、子供たちが興味を示したのでやってみたら…

なんと、一日でルールを覚えてしまいました。

子供でもすぐにルールが覚えられました

…正確には、ルールを覚えたわけではありません。スタディ将棋の駒には、駒をどう動かすのか矢印が書いてあるので、その意味を理解したという感じです。

矢印の見方さえ教えれば、小さな子供でも遊べるので、将棋へのハードルがぐっと下がりました。

将棋って、駒に書いてあるのは、難しい漢字ばかりだし、駒の動かし方も一つ一つ覚えなくちゃならない。これって、子供にとってすごいハードル高いですよね。

でも、そんなハードルの高さをすっとばして「相手の陣地をせめていく」という楽しさを味わえるのが、スタディ将棋の良い所だなぁと思います。

私も小学生くらいから将棋を始めましたが、一番の難関は「駒の動かし方を覚えること」でした。きっと将棋を始める人みんなにとって、これが難関なんだと思います。だから、将棋の面白さを知る前に、やめちゃう人も多いのかな…と思います。

せっかく将棋を始めるなら、くもんスタディ将棋を使わないと損だな~と思います。

駒を見れば、進め方が分かる

また、何度も将棋で遊ぶうちに「将棋は、じっくり考える時間を持てるのがいいな」と思いました。

最近の小学生は、大量の宿題に、習い事に…と毎日けっこう忙しいです。とにかくスケジュールを消化するように慌ただしく日々を過ごすことが多いんです。

でも、将棋は「じっくり時間をかけて考える遊び」です。

何かについて、じっくり考える機会って、意図的に作らないと、なかなか無いものなんですよね。我が家では、時間のある土日に、じっくり考えながら遊んでいます。

きっと、将棋で負けると他のゲームで負けたときより悔しいのは、じっくり考えている時間が長いからなのかもしれませんね。子供たち、将棋で負けると泣いています!

▽くもんのスタディ将棋で遊んだ感想

モノポリー

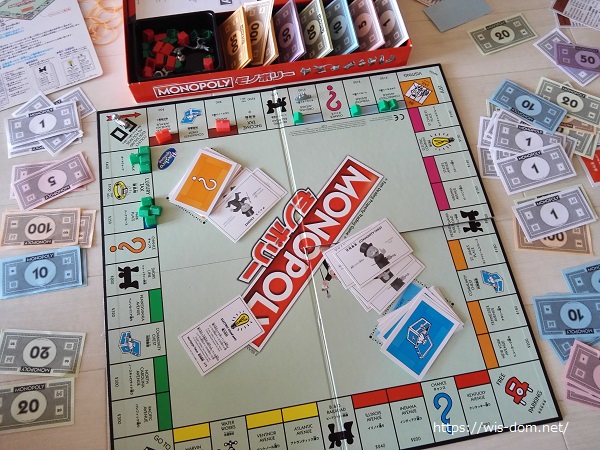

モノポリーは小学2年生から遊び始めた、おもちゃです。小学2年生でもルールを理解できて楽しんでいるけど、高学年の子の方が、もっと楽しめる印象です。

モノポリーはすごろくです。普通のすごろくと違うのは、サイコロの目に従って進むだけではなく、相手と交渉しながら遊ぶところ。「相手と交渉する」のが、とても面白いんです!

モノポリーのルールを大まかに説明すると、モノポリーは駒を進めながら「自分の資産を増やしていく」ゲームです。

具体的には、土地を買い、家を建て、相手が自分の土地(マス目)を通るときには、レンタル料と呼ばれる通行料をもらいながら、お金を増やしていきます。

最後、一番お金持ちになった人が勝ち。普通のすごろくのように、ゴールのマス目が用意されているわけではありません。

普通のすごろくの場合、何回も遊ぶと飽きてしまいますが、モノポリーの場合は相手と交渉することによって毎回展開が変わるのが面白いんです。

自分の交渉力、相手の出方によって、毎回ストーリーが変わります。

このゲーム、各プレイヤーの人柄がとても出ます。

我が家の場合だと、自分だけ儲けようとする次男はいつも貧乏、相手との交渉をうまく出来るようになってきた長男は、お金持ちになれることが増えてきました。

お互い儲かる方法もある!

今までのすごろくの場合は、内心、私は飽きてしまって「早く終わらないかな~」と思いながら駒を進めることも多かったのですが、モノポリーは一緒に楽しく遊べています。

どうせなら、子供だけじゃなくて、自分も楽しみたいですからね。

▽モノポリーで遊んだ感想

小学生におすすめの本

今まではおもちゃのレビューでしたが、最後に本について紹介させてください。

我が家の子供たちは、本が本当に大好き!毎日、必ず読んでいます。本を読みすぎて、なかなか寝る準備をしないので「本読むの、やめなさーい」って注意するほど。こんな注意ができるなんて、幸せな悩みだなぁと思います。

ということで、子供が繰り返し読んでいたり、シリーズで揃えているお気に入りの本などを別記事にまとめました。学年別にまとめたので、よかったらどうぞ。

低学年におすすめの本リスト

低学年の頃は、少し長めの絵本を楽しむことが多かったです。小学校に入って文字を習うので、今までの「親が読んであげる」時期から「自分で読む」時期にかわります。

字が読めるお子さんも、まだあまり読めないお子さんも楽しめる本のリストをまとめました。

▽詳細はこちら

小学3年生におすすめの本リスト

小学3年生の頃は、シリーズものをよく読みました。

好きなシリーズが見つかると、読書が楽しくなりますよね。男の子なので、冒険ものが好きでした。

▽詳細はこちら

小学4年生にすすめの本リスト

小学4年生になると、マンガで読める伝記や、小説、理科、宇宙に関する本を好むようになりました。

理科の授業では実験も増えて、より色々なことに興味を持つようになります。それらを深めてあげる本や、子供でも分かりやすい切り口で解説してくれる本が好きです。

あと、伝記は子供に限らず家族みんなではまりました。マンガで読める伝記、ほんとおすすめです!

詳しい背景や人柄が分かるので、より興味を持てるし、理解も深まりますよ。伝記は勉強的な要素もありますが、マンガですいすい読めて面白いので、どんどん読んじゃうんですよね。

学習に役立つ本

小学生へのプレゼントとして選ぶなら、学習に役立つ本もおすすめです。

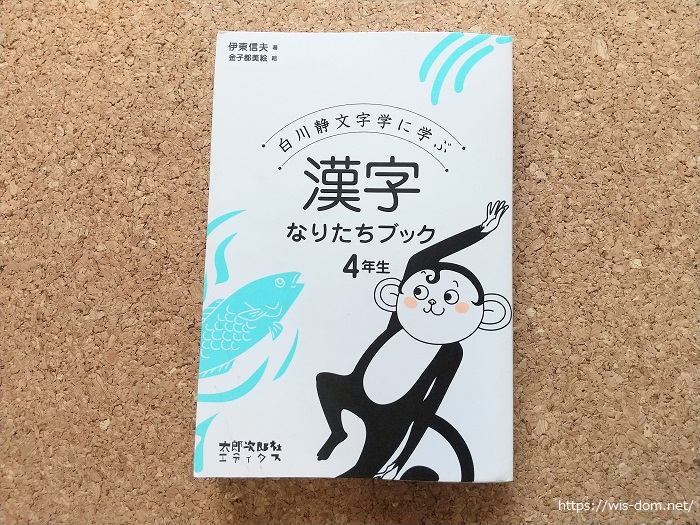

我が家は漢字学習でつまづいたので、「漢字なりたちブック」という漢字の成り立ちが分かる本を買ったら、学習がスムーズに進むようになりました。

学年毎に1冊ずつ販売されてますが、6年間分セット販売もされていて、親戚からプレゼントのリクエストはないか聞かれたときにセットをお願いしました。

漢字の宿題は毎日出るので、その時に使っていて、かなり役立っています。漢字なりたちブックの詳しい感想は別記事にまとめてます。

【詳細】白川静文字学に学ぶ 漢字なりたちブック[改訂版]全7巻セット

我が家では小学1年生からオンライン英会話を始めたのですが、思ったように身に付きませんでした。全くの初心者で始めたのに、オンライン英会話に頼り切ってしまったのが失敗の原因です。

その後、学習方法を見直してインプットと音読を増やすことに。

子供がゲーム感覚で覚えられるような教材を用意したら、ぐっと単語力が伸びました。

子供一人でも取り組めて、英語初心者にぴったりの教材なら、ペンがおしゃべり! 小学えいご絵じてん800がおすすめです。

▽詳細は別記事にてまとめています

また、音読もスキマ時間で始めました。1日10分程度でしたが、これめちゃくちゃおすすめ!

テキストはLet’s Go: Fourth Edition Level 1 Student Book with Audio CD Packを使っています。アメリカに長らく住んでいた親戚が教えてくれた教材です。

CDも付属されているので発音の確認もできます。会話文の他にも、歌なども豊富で楽しく学べますよ。

▽詳細は別記事にてまとめてます。

子供は、本より、おもちゃをもらった方が嬉しいかもしれません。でも、読書の楽しさに気づけると、世界がぐっと広がると思います。

おもちゃと合わせて、1冊添えてあげるのもいいのかな…と思っています。

以上、小学生男の子におすすめのプレゼントについてでした。

【こんな記事も書いています】

▽子供の車酔い対策で使っている「かけるだけで乗り物酔いが軽減するメガネ」の感想。

▽小学生の英語学習、1年生から始めました。オンライン英会話や、音読などいくつかの教材をやらせていますが、初心者に一番おすすめなのが「小学えいご絵辞典」です。一人でも、楽しく繰り返し学習ができるのが良いです。

![ピタゴラス BASIC ひらめきのプレート [1歳半] から 遊べる つくれる ひらめきが育つ](https://m.media-amazon.com/images/I/51j2+TI+DeL._SL160_.jpg)

![白川静文字学に学ぶ 漢字なりたちブック[改訂版]全7巻セット](https://m.media-amazon.com/images/I/51nRtxvBe+L._SL160_.jpg)